中国高校计算大赛系列比赛总共五个子比赛:

大数据挑战赛、移动应用创新应用大赛人工智能创意赛、2021网络技术挑战赛以及微信小程序应用开发赛

竞赛基本信息

中文名称:中国高校计算机大赛-网络技术挑战赛

英文名称:

C4-Network Technology Challenge

面向对象:高等学校计算机类、电气信息类和其他相关专业本科学生与研究生

归属产业:互联网与信息产业

赛事品质:入选中国高等教育学会“全国普通高校学科竞赛排行榜”

竞赛目的

中国高校计算机大赛(China Collegiate Computing Contest,简称C4)由教育部高等学校计算机类专业教学指导委员会、教育部高等学校软件工程专业教学指导委员会、教育部高等学校大学计算机课程教学指导委员会、全国高等学校计算机教育研究会联合创办于2016年,2021年第六届“中国高校计算机大赛”继续由全国高等学校计算机教育研究会主办。

“网络技术挑战赛”为“中国高校计算机大赛”的竞赛模块之一,目的在于适应网络技术与应用的快速发展,对接经济社会人才需求,促进学生在网络技术研究与设计、开发与应用方面的创新能力培养,促进相关专业的新工科人才培养与课程体系变革,促进创新教育范畴的产教融合、产学协同育人,促进学生科创成果的产业转化与创业孵化。

竞赛内容与形式

Perseverance Prevails

竞赛形式为作品赛,分为创意(A)、攻关(B)和创业(C)三大系列。

其中,创意(A)系列的作品主题、实现技术或平台由参赛团队自行确定,本届竞赛在A系列中为网络安全设置A-ST专项,参见附件一“A-ST项目指南”;

攻关(B)系列包括两个企业定制项目,分别参见附件二“B-EP1项目指南”和附件三“B-EP2项目指南”,参赛团队自主选择参赛项目,并根据相应的参赛指南与要求进行作品的选题与实现;

创业(C)系列关注作品的产业转化与创业孵化价值,在进入挑战赛的A系列和B系列作品中遴选,采用自愿申报的方式,“创业(C)系列项目指南”另行发布。

(一)参赛作品要求

1.A系列的作品选题须至少关联以下网络技术范围之一:软件定义网络、物联网、工业互联网、网络安全、网络智能、云计算、网络数据分析,涉及网络系统的研究、设计、开发、部署或管理,或将相关技术用于解决经济社会各领域关注的应用热点或难点问题,鼓励体现学科交叉融合的作品选题,更改系列中有关网络安全的作品统一纳入“A-ST”专项;

B系列的作品选题由组委会提供项目要求与指南,在此基础上由各参赛院校与队伍自主确定具体作品;C系列的作品在A系列和B系列作品中遴选,要求作品与成果具有产业转化与创业孵化价值。

2.按不同竞赛阶段的要求,以相应的形式申报作品成果;作品最终为可用的网络系统、实物或软件,并在选题领域或主题、设计思想或方法、技术开发与应用等方面有一定程度的开拓或创新。

3.作品的主要研究、设计与开发工作由参赛团队成员独立完成,不存在任何侵犯他人知识产权的问题,且未曾在任何其他赛事中获得过全国性奖项。

4.作品须不涉及不健康、淫秽、色情等违规(法)内容。

5.申报作品时必须选择作品对应的系列或赛项,即A系列、赛项A-ST,赛项B-EP1或B-EP2;C系列在A系列和B系列挑战赛资格公布后启动申报。

(二)竞赛阶段

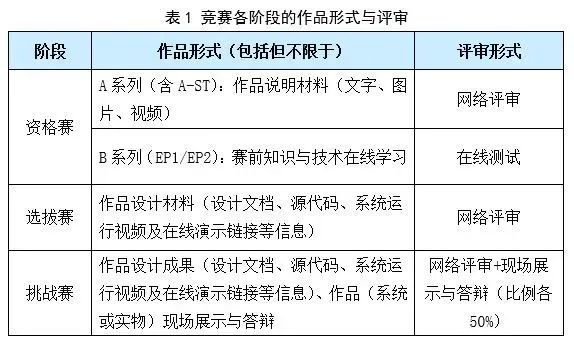

竞赛分为三个阶段:资格赛、选拔赛与挑战赛。竞赛各阶段的作品形式与评审形式见表1。A系列作品的评价标准见表2,B系列作品的评价标准参见本规程附件中的相应赛项指南,C系列的评价标准参见后续发布的“创业(C)系列项目指南“。

表2中,评分标准各项关注的指标如下:

1.创意:设计理念、选题的创新性;

2.技术:所涉及技术的先进性、综合性与创新性;

3.应用:实用价值、市场潜力;

4.设计:技术路线、系统结构、用户界面;

5.效果:系统功能的有效性与复杂度。

竞赛的奖项设置

(一) A系列的奖项设置

1.资格赛不设置奖项。

2.选拔赛的奖项按赛区单独设置,分别按照赛区参赛规模的10%、20%和40%比例确定一、二、三等奖。

3.挑战赛设特等奖1名,设一、二、三等奖若干,具体设置见表3。

4.A-ST单独设奖,奖项设置参照表3,但特等奖由全国组委会视第1名作品质量,决定是否设置。

(二) B系列的奖项设置

1.资格赛不设置奖项。

2.选拔赛与挑战赛阶段的奖项与奖励依不同的企业定制项目(EP1/EP2)独立设置。

3.选拔赛奖项按赛区单独设置,分别按照赛区参赛规模的10%、20%和40%比例确定一、二、三等奖。

4.挑战赛设一、二、三等奖若干,具体设置见表4。特等奖由全国组委会视第1名作品质量,决定是否设置。

(三) C系列的奖项设置

参照后续发布的“创业(C)系列项目指南”。

(四) “英才计划”奖赏

1.所有报名B-EP1和B-EP2赛项的团队分别获得华为、未来网络有关线上学习与培训服务。

2.晋级B-EP1、B-EP2赛项挑战赛的团队可获暑期“英才创新特训营”入营资格。

3.A、B系列晋级挑战赛的团队均可获创业孵化或成果产业化转移对接机会。

4.挑战赛优秀作品有机会推荐参加中国“互联网+”大学生创新创业大赛国赛。

(五) 优秀“指导师”奖

本届新增优秀指导教师奖,从指导获得挑战赛特、一等奖或指导二支以上学生队伍进入挑战赛的指导教师中遴选。

竞赛时间安排

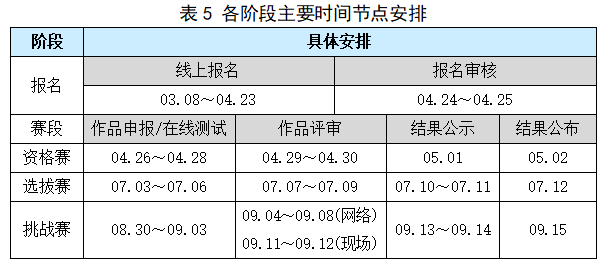

竞赛报名2021年3月8日启动,截止日期为2021年4月23日,各阶段的时间计划见表5。根据新冠疫情防控要求,组委会可能会就相关时间进行必要的调整。若有调整,将通过大赛官方网站、公众微信号等渠道提前通知。

竞赛报名与分阶段作品成果申报均采用在线方式,请访问“中国高校计算机大赛-网络技术挑战赛”官方网站(http://net.c4best.cn)进行报名和作品申报。

报名参加资格赛不收取费用,也无需支出交通及食宿费;入选并参加选拔赛的作品每项收取报名费为500元,但无需支出交通及食宿费;挑战赛不收取费用,参加挑战赛阶段现场比赛的交通及食宿费用自理。

联系方式

Perseverance Prevails

客服钉钉:15381072855

客服电话:15381072855

邮箱:netcontest@wzu.edu.cn

微信公众号:c4-network

“中国高校计算机大赛—移动应用创新赛”旨在促进高校计算机课程教学内容和教学方法改革,激发学生创新意识,提升学生利用计算机分析问题、解决问题的能力,特别是移动应用的设计与开发能力,培养团队合作精神,提高高校移动应用开发类课程的教学水平,促进校际交流,丰富校园学术气氛。

2021年“移动应用创新赛”鼓励校际合作,欢迎全球高校投递作品。

参赛报名

每个参赛队可在竞赛官方网站(http://www.appcontest.net)完成报名。参赛队员应是高等学校的在册和在校学生。参赛队伍在网站填写报名表,报名表需要由所有队员签名(可电子签名)后提交至网站。晋级至复赛阶段需要提交具有所在学校(或学院)教务部门盖章的报名表。

此外:

1.提交作品应为参赛成员原创作品,组委会有权要求提供原创性说明,如弄虚作假,组委会有权取消相应的奖项和奖励,并由参赛成员承担相应后果;

2.每支参赛队最多由3名队员组成,参赛队员原则上只允许调整一次,最迟必须在复赛提交作品截止时间前以书面形式向组委会提出,获得批准后方能调整参赛队员;

3.每个参赛队必须有一名指导老师,最多两名。指导老师必须是参赛队所属高等学校的正式教师。一位指导老师可以作为多支参赛队的代表,负责竞赛活动中的指导和联系等工作。指导老师必须保证所有队员符合本规程的规定;

4.预报名截止日期为2021年5月15日,初赛作品提交截止日期为2021年5月31日。

No.2 作品要求(待确认)

本次竞赛的参赛作品须为具有一定功能的原创性应用程序(App),参赛App应基于iOS系统设计开发,并须在苹果公司的产品组合上顺畅运行。鼓励参赛队伍下载使用Swift语言进行开发。

作品主题须紧扣竞赛推荐的应用领域及其他社会关注的热点难点问题,包括但不限于能源、健康医疗、环保、养老、智慧交通、智慧城市、智慧物流、与社会创新相关的物联网、食品安全、与社会服务相关的大数据/云服务等。参赛者可自由命题,自行搜集、获取相关数据,提供解决方案并能在移动设备上实际运行。

本次竞赛增设社会责任创新奖,并为相关主题的作品组织专属体验活动。同时本届比赛增设AR赛道(作品须以AR为主要功能),与主赛道独立评审并设置单独奖项,如同时晋级需选择任意一条赛道继续参赛。决赛获奖比例请参考奖项设置。

参赛队伍须将参赛作品上传至本次竞赛官方网站。在上传参赛作品时,各参赛队须按本规程的要求提交参赛作品相关说明信息。报名截止日期之前,各参赛队伍可随时修改、完善、更新已提交的报名信息。预报名时,只需注册、完善团队信息并选择赛道即可;初赛提交参赛作品时,必须提交作品说明文档(App 简介),可自主选择提交App 效果图、宣传海报等;进入复赛的参赛队伍提交参赛作品时,必须提交作品说明文档(App 简介)和视频,可自主选择提交部分源代码。进入决赛后,参赛队伍可对作品继续进行完善,但不能变更作品主题和内容,并根据决赛要求提交视频和可在移动设备中运行的 App 应用。参赛作品以作品提交截止日期前提交的最后一版为准。进入决赛的参赛队伍如有上线至App Store的需求,组委会可免费为其提供开发者账号,在准备作品演示的过程中(决赛参赛作品须能进行现场演示),苹果公司将提供必要的技术支持。

No.3 评审规则

竞赛分初赛、复赛和决赛三个阶段,评审专家将从评委专家库中随机抽取,秉持公平、公正的原则,组委会将对评审过程进行监督。初赛和复赛均采取线上评审方式,决赛采取公开答辩的评审方式。

主赛道具体评审规则概述如下:

3.1作品基本参数:30分

(1)功能性

(2)可靠性

(3)流畅性

3.2作品创新与特色之处:40分

(1)设计理念

(2)界面设计

(3)交互设计

(4)选题及其他

3.3前景评估:20分

(1)意义:用户的需求程度

(2)价值:市场的欢迎程度

3.4作品资料完整性和质量:10分

(1)资料齐全度

(2)资料质量等

注意:参赛作品主要成果如非在竞赛期间完成,则酌情减分;每个阶段的成绩不带入下一阶段。

No.4 奖项设置

本次竞赛的评审结果由竞赛专家委员会审定,并在竞赛官方网站公布。获奖证书由竞赛组委会统一印制、颁发,颁奖典礼在决赛评审结束后进行。本次竞赛具体设置以下奖项:

最具创新奖:1队(从一等奖中选出)

一等奖:5队(含AR赛道1队)

二等奖:20队(含AR赛道1队)

三等奖:30队(含AR赛道3队)

社会责任创新奖:若干队

最具人气奖:5队

杰出指导教师奖:由最具创新奖和一等奖队

优秀指导教师奖:由进入决赛的队伍的指导教师获得。

优秀组织奖5名:由决赛和复赛进入队伍最多的学校获得。

区域赛奖项:由复赛阶段提交作品的评审结果进行评选。

社会责任创新专项奖从主赛道选拔,可与主赛道奖项叠加,不影响主赛道成绩(评选结果取决于最终作品质量,若无符合标准的作品该专项奖可轮空)。获奖结果公布后,竞赛组委会对获奖作品保留10天的质疑投诉期。投诉者应提供真实姓名、单位、联系方式及详细证据以证明获奖作品参赛队伍存在违规行为。竞赛组委会将在收到实名投诉后进行调查。如确认参赛队伍违规,竞赛组委会将取消该队伍参赛资格。

联系方法

竞赛办公室设于浙江大学计算机科学与技术学院,负责落实竞赛的具体组织和实施工作。

1.竞赛官方网站:www.appcontest.net;

2.竞赛官方邮箱:appcontest@zju.edu.cn;

3.竞赛QQ群:,进群请备注2021年参赛;

4.竞赛钉钉群:请扫码进群;

5.竞赛官方微信公众号:移动应用创新赛。